「円偏光」を発生させる新たな有機発光ダイオードを開発 ―新しい3D表示用有機ディスプレイの製造等への応用に期待―

更新日:2022年1月25日

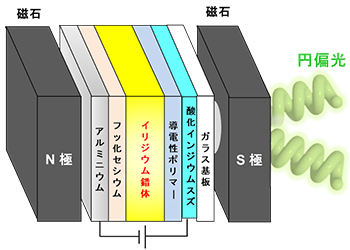

新しい円偏光有機発光ダイオード

本學 大學院 工學研究科 八木 繁幸 教授と近畿大學 理工學部 応用化學科? 今井 喜胤(よしたね)準教授らの研究グループは、イリジウム錯體(解説1)を発光材料とする有機発光ダイオード(解説2)を開発しました。また、それに外部から磁力を加えるというこれまでにない方法で、3D立體映像を映し出す際に使われる、らせん狀に回転しながら振動する光「円偏光」を発生させることに成功しました。さらに、加える磁力の方向を変えることで、円偏光の回転方向を制御できることも明らかにしました。

本研究成果を用いることで、有機円偏光発光ダイオードの製造コストを安く抑えられる可能性があり、將來的に、新しいタイプの3D表示用有機ELディスプレイ等の製造や、高度な次世代セキュリティ認証技術の実用化などに繋がることが期待されます。

本件に関する論文が、2022年(令和4年)1月16日(日)に、光化學分野の國際的な學術誌である「ChemPhotoChem」にオンライン掲載されました。

論文タイトル「External Magnetic Field-Driven Ambidextrous Circularly Polarized Electroluminescence from Organic Light-Emitting Diodes Containing Racemic Cyclometalated Iridium(III) Complexes」

本研究のポイント

- 光學不活性(解説3)な分子であるイリジウム錯體を用いて有機発光ダイオードを開発し、外部から磁力を加えることにより、円偏光の発生に成功

- 加える磁力の方向を変えることで円偏光の回転方向を制御し、右回転円偏光と左回転円偏光の両方を選択的に取り出すことに成功

- 本研究成果を、新しいタイプの3D表示用有機ELディスプレイの製造や、高度な次世代セキュリティ認証技術の実用化などへ生かすことに期待

本件の背景

特定の方向に振動する光を「偏光」といい、その中でも、らせん狀に回転しているものを「円偏光」といいます。円偏光を利用した発光デバイス(円偏光を発する有機発光ダイオード)は、3D表示用有機ディスプレイなどに使用される新技術として注目されています。

通常、有機発光ダイオードが発する光は、右回転円偏光と左回転円偏光の両方を含んでいます。3D表示に必要な右回転円偏光だけを得るには、フィルターを用いて左回転円偏光をカットする必要がありますが、光量が半分になってしまうという問題があります。そのため、フィルターを用いずに一方の円偏光を優先的に発する円偏光有機発光ダイオードの開発が、世界中で進められています。

現在の技術では、鏡面対稱(左手と右手のような鏡像関係)の構造をもつ光學活性(解説3)な分子を用いて円偏光有機発光ダイオードを作製し、右回転円偏光または左回転円偏光を発生させるのが一般的です。この方法では、まず、右回転と左回転の円偏光を発生させる分子が混在している狀態(光學不活性)から、目的の分子だけを得る必要があり、作製コストが高くなる點が課題となっています。近畿大學理工學部を中心とする研究グループは、これまでの研究によって、このような光學不活性の分子を用いた場合でも円偏光を発生させる新しい手法を開発しています。

本件の內容

研究グループは、発光ダイオードの材料として実用化されているイリジウム錯體を発光材料とする有機発光ダイオードを開発しました。また、この有機発光ダイオードに対して外部から磁力を加えることによって、円偏光を発生させることに成功しました。さらに、磁力の方向を変えることで円偏光の回転方向を制御する、つまり、単一の分子から右回転円偏光と左回転円偏光の両方を選択的に取り出すことに成功し、イリジウム錯體の構造を変えることで、円偏光の回転方向を反転させられることも明らかにしました。外部から磁力を加えることによって円偏光が発生する現象自體は古くから知られているものの、これまでは発光する分子に対して磁力をかけた場合のみ観測されていました。

本研究は、室溫かつ永久磁石による磁場下に有機発光ダイオードを設置するだけで円偏光を発生させることに成功した、という點で優れています。また、光學不活性な分子は、一般的に光學活性な分子よりも製造コストが安価であるため、円偏光有機発光ダイオードの製造コストも抑えることが可能です。

本研究成果によって、3D表示用有機ELディスプレイ等の製造コスト削減や、高度な次世代セキュリティ認証技術の実用化などにつながることが期待されます。

論文掲載

- 掲載誌:ChemPhotoChem

- 論文名:External Magnetic Field-Driven Ambidextrous Circularly Polarized Electroluminescence from Organic Light-Emitting Diodes Containing Racemic Cyclometalated Iridium(III) Complexes(ラセミ體のシクロメタル化イリジウム(III)錯體を含む有機EL素子の外部磁場による両方向円偏光エレクトロルミネッセンス)

研究の詳細

イリジウム錯體は、室溫でリン光を発して高い発光効率を示すことから、有機発光ダイオード用リン光材料として近年盛んに研究されています。例えば、イリジウム錯體の一つであるIr(III)(ppy)3は、高効率なリン光性緑色発光(解説4)を示し、有機ELなどへの応用が研究されています。

本研究では、光學不活性なイリジウム錯體2種、Ir(III)(ppy)3 、Ir(III)(ppy)2(acac)をそれぞれ発光材料とする2つの有機発光ダイオードを作製しました。また、それらの有機発光ダイオードに外部から磁力を加えながら光を発生させたところ、発光材料が光學不活性であるにもかかわらず円偏光を発生させることに成功しました。さらに、加える磁力の方向を変えることによって円偏光の回転方向を反転させることに成功し、Ir(III)(ppy)3とIr(III)(ppy)2(acac)を用いた有機発光ダイオードでは、光の回転方法が反転することも明らかにしました。

SDGs達成への貢獻

大阪府立大學は研究?教育活動を通じてSDGs17(持続可能な開発目標)の達成に貢獻をしています。

本研究はSDGs17のうち、「9:産業と技術革新の基盤をつくろう」等に貢獻しています。

研究支援

本研究は、科學研究費補助金 挑戦的研究(萌芽)(課題番號 JP21K18940)、新學術領域研究(課題番號JP 20H04678)、科學研究費補助金 基盤研究(B)(課題番號 JP20H02716)、科學研究費補助金 基盤研究(A)(課題番號 JP21H04564)、國立研究開発法人 科學技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「獨創的原理に基づく革新的光科學技術の創成」(研究総括:河田 聡)研究課題「円偏光発光材料の開発に向けた革新的基盤技術の創成」(研究代表者:赤木 和夫)によって実施されました。

用語解説

解説1 イリジウム錯體

イリジウムは白金の精製の際に得られる副産物であり、このイリジウムと有機化合物が結合したものがイリジウム錯體である。有機発光ダイオード用のリン光材料として実用化されており、高い量子効率を有する。

解説2 有機発光ダイオード

電圧をかけると有機物が発光する現象を有機EL(Electro-Luminescence)といい、この現象を利用したデバイスを有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode)という。

解説3 光學活性/光學不活性

物質が偏光面を回転する性質があるとき、この物質は光學活性であるといい、偏光面を回転する性質がないとき、この物質は光學不活性という。

解説4 リン光性緑色発光

緑色の発光現象の一種で、一般的な緑色の発光より、壽命が長い性質がある。そのため、暗闇で長く光っている夜光塗料として利用されることも多い。

お問い合わせ

大阪府立大學大學院 工學研究科

教授 八木 繁幸(やぎ しげゆき)

Eメール yagi[at]chem.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。