海洋システム工學課程

海と人とをつなぐ創造が人類の知恵を生み出します。

海洋システム工學は、地球システムの要素である海洋と、海で行われる人間?社會活動との関わり方を探る學問です。

豊かで美しい海を守り続けるための技術や、広大な海洋空間での安全で効率の高い海洋輸送システムと豊富なエネルギーおよび資源の利用等を持続的かつ発展的に利用するシステムを研究します。

授業科目

- 海洋システム工學プロジェクト演習

- 海洋システム工學実験

- 材料力學

- 海洋空間利用工學

- 船舶流體力學

- 浮體運動學

- システム設計工學

- 海洋環境學

- 海洋資源工學

- 海洋物理學

- 海洋システム工學総合演習

- 海洋システム工學卒業研究

- 構造力學

- 流體力學

- 振動工學

- システム工學

- 海洋計測

- 海洋生態工學

- 海洋情報処理

教育目的、教育目標、ディプロマ?ポリシー、カリキュラム?ポリシー

海洋システム工學課程の教育目的

海洋システム工學課程の教育目標

海洋システム工學課程のディプロマ?ポリシー

海洋システム工學課程のカリキュラム?ポリシー

課程の學びについて

水の惑星「地球」、海は人間との共生を求めています。

未來のためのシステムを創りましょう。

実海域における海洋調査

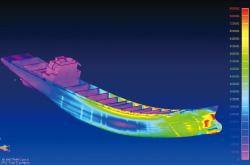

スラミング時のコンテナ船の応力分布

地球は水の惑星であり、人類はその誕生以來、水の源である海洋から豊かな恵みを受けてきました。これからもその資源を持続的に、しかも有効に活用していくためには海洋環境を守り、海と共生していく人間活動のあり方を探らなければなりません。

海洋システム工學課程では、この考えを基にして、海洋環境の評価と保全などに関する基礎知識を修得すると共に、安全で効率的な海洋輸送システムや海洋資源や海洋空間の利用システムに関する基礎理論を學び、自然と技術の共生を考究するためのシステム科學に関する基礎理論と、実験?実習?フイールド計測などを通して具體的な方法論の展開を推進していきます。海洋システム工學の第一の目的は、人類がこれまでに発展させてきた工學技術の上に成り立った人間活動と、海という自然との共生?調和です。そのためには、地球システムの中に位置づけられる海洋を多面的に理解し、自然と技術の統合システムを創造することや海で使われる工學技術の新たな展開を図らなければなりません。

海は大昔から交通路として利用されてきましたが、船舶などによる安全で効率のよい海洋輸送システムの創造、食料供給や鉱物資源の寶庫である海洋を有効に活用するためのシステムの創造、海が有している広大な空間利用システムなどは、現在具體的に取り組んでいる技術課題です。これらの先端的工學技術を、単に自然に配慮した技術としてでなく、自然との共生?調和を基本とした持続的発展に有効なものにすること、それが海洋システム工學の目指すところです。

超高速艇の性能試験の様子

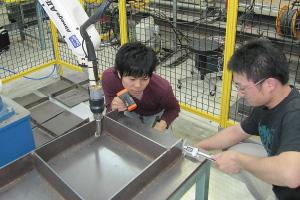

ロボットによる溶接熱加工試験の様子

TOPICS

次世代超省エネ船舶への挑戦

日本の貿易の99.7%、國內輸送の40%余りを擔う船舶は、最もエネルギー消費の少ない輸送機関です。同じ重さの荷物を運ぶのに、トラックの1/5~1/20、飛行機の1/50~1/1000しかエネルギーを使いません。この省エネでは優等生の船舶ですが、1970年代のオイルショック以來、省エネ技術開発が急速に進み燃費は半減しており、さらに最近になって地球溫暖化の対策として、省エネ率を倍増させる技術開発が世界各地で積極的に行われており、本學の海洋システム工學課程でも斬新な超省エネ船の研究開発が行われています。船に働く抵抗の軽減、推進効率の向上、電気推進システムの導入、風力、太陽光や海流などの自然エネルギーの活用のほか、バラスト水をなくした新しいタイプの船舶の開発などが、多くの民間企業や公益法人などとの共同研究として行われています。技術的に急速に進化をする次世代船舶の研究開発に挑戦しませんか?

関連サイト

- 概要

- 研究者紹介

- 教育

- 研究

- 入試案內

海洋システム工學課程/海洋システム工學分野 Webサイト

海洋システム工學課程/海洋システム工學分野 Webサイト