大阪府立大學と大學共同利用機関法人自然科學研究機構國立天文臺との研究協力協定の締結について

更新日:2021年3月1日

大阪府立大學(學長:辰巳砂 昌弘)と大學共同利用機関法人自然科學研究機構國立天文臺(臺長:常田 佐久)は、2021年3月1日付で研究協力協定を締結しました。

國立天文臺と大阪府立大學はこれまで共同研究という形で、南米チリ北部アタカマ砂漠に北米?歐と共同運用しているアルマ望遠鏡の受信機カートリッジ構造體の検討試作、バンド4受信機の開発そしてアルマ望遠鏡最高周波數帯であるバンド10受信機の開発を一緒に行ってきました。バンド4受信機では、大阪府立大學が基本設計、要素開発を推進した実績から日本が擔當するバンドの一つとして承認されることになりました。また、バンド10受信機の開発では、受信機の心臓部であるバンド10ミキサの設計や性能評価において大阪府立大學と協力し、世界最高性能の実現に大きく貢獻しました。バンド10受信機開発の成功に対して、両機関からなる開発チームは、超伝導科學技術の研究に関して卓越した業績に與えられる超伝導科學技術賞(2010年)を受賞しています。これらの開発は、アルマ望遠鏡での數多くの観測成果に結びついています。大阪府立大學は、このアルマ望遠鏡を用いた星形成に関する研究も精力的に展開しています。また、國立天文臺野辺山宇宙電波観測所のミリ波受信機FORESTの開発やASTE345GHz帯受信機開発でも本質的で重要な貢獻をしました。

これらの研究?開発には多くの大阪府立大學の學生が參加し、その結果現在の電波天文學の中核的な人材となっています。またその経験や取得した能力を活かし、研究教育職だけではなく、様々な企業にも人材を輩出しています。

本研究協力協定の締結を機に、両機関の協力を益々発展させていきます。例えば、受信機のさらなる広帯域化に関しては、共同で開発した受信機を大阪府立大學の1.85m電波望遠鏡に搭載し観測に成功しており、今後その技術がアルマ望遠鏡の性能を大幅に向上してくれることでしょう。それはアルマ望遠鏡を使った観測研究においてもさらなる研究成果の創出にもつながります。現在共同で取り組んでいる高性能の新型ミリ波受信機の開発では、それを野辺山45m電波望遠鏡に搭載し、重水素を含む分子の観測によって星の誕生のプロセスが解明されることが期待されています。

このような両機関の協力により、世界と競爭できる電波天文學の技術の向上と國際的なプロジェクトの中でも活躍できる人材の育成が期待されます。まだこの世の中にはない技術開発に學生が攜わり挑戦していくことで、電波天文學の技術だけでなく通信技術の分野での活躍など、共同研究開発に參加した學生の中から將來のICT社會に貢獻する人材が出てくることも期待されます。

協力事業

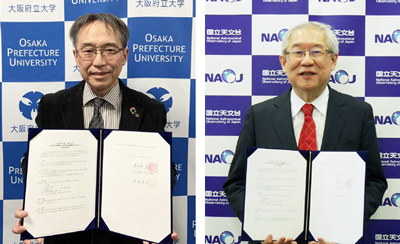

左:辰巳砂 昌弘 學長 右:常田 佐久 臺長

(新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、締結は郵送で行われました)

- 人材交流

- 共同研究の展開

- 研究集會、セミナー、イベント等の企畫?実施

- 研究活動に関連する情報の共有

- その他、両者の協議により進める連攜?協力事業

関連情報

- プレスリリース補足資料(1.1MB)

- 國立天文臺 Webサイト

お問い合わせ

協定について

大阪府立大學 企畫総務課(擔當:五十嵐)

Tel 072-254-9111研究內容について

大阪府立大學 理學系研究科 教授 大西 利和

Tel 072-254-9727Eメール ohnishi[at]p.s.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。

大學共同利用機関法人 自然科學研究機構國立天文臺 研究連攜主幹?教授 齋藤 正雄

Tel 0422-34-3514Eメール masao.saito[at]nao.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。