バブルを模倣した基板で乳酸菌を生きたまま大面積捕集できる原理を世界で初めて発見!―微生物に優しい光濃縮技術の開発に成功―

更新日:2021年3月23日

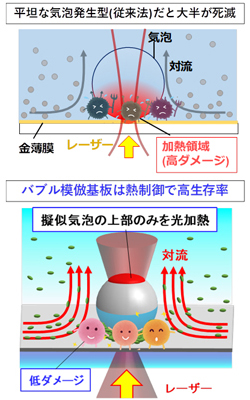

大阪府立大學 21世紀科學研究センター LAC-SYS研究所の研究チーム(林 康太 大阪府立大學大學院 理學系研究科 博士前期課程2年、飯田 琢也 所長、床波 志保 副所長ら)は、従來の光発熱集合の際に発生する気泡と同程度の大きさである直徑100μmのビーズ(擬似気泡)の上部を白金でコーティングしたバブル模倣基板にレーザーを照射することで、レーザーの出力を高めても乳酸菌を生きたまま(95%以上の高生存率を保持)かつ遠隔的に高密度で集積できる新原理を世界で初めて発見しました。

本研究成果は、光による生體サンプルへのダメージを極限まで抑制して高濃縮する新原理を発見したもので、迅速?高感度?簡便な細菌?ウイルスなどの微生物検査法の革新につながります。

研究概要

図1 従來の光発熱集合のイメージ(上)とバブル模倣基盤による光濃縮のイメージ(下)

食品中や飲料水中の細菌數の計測や細菌の機能評価には主に培養法が使われていましたが、數日単位の長い時間が必要でした。特に、密集した細菌の機能を迅速に評価する方法は、細菌間相互作用を効率的に研究する上で重要な課題でした。もし、多數の生きた微生物を遠隔的に濃縮してそれらの相互作用の解明や反応の制御?加速ができれば、數日を必要とする培養プロセスを省略でき、機能分析の劇的な時間短縮や高感度化、高効率化、低コスト化にもつながります。

今回、本研究チームが開発した、生存率向上と捕集効率向上、精度向上のトレードオフを克服できる革新的なバブル模倣型の基板を使用することにより、乳酸菌を生きたまま(95%以上の高生存率を維持)かつ迅速に集積することに成功しました。特に、トラップ領域(解説1)のサイズのばらつきが少ない固液界面での光濃縮を実現し、わずか300秒間で40000 cellsを集積できる高い捕捉性能も示しました。

本研究成果は、光による生體サンプルへのダメージを極限まで抑制して高濃縮する新原理を発見したもので、迅速?高感度?簡便な細菌?ウイルスなどの微生物検査法の革新につながります。また、多様な生體サンプルのバイオ分析や、プロバイオティクス(解説2)などで重要となる細菌間相互作用の理解の深化にも貢獻でき、人類の健康増進につながる基礎研究における重要な知見を與えるものです。

本研究成果は2021年3月22日(月)19時(日本時間)に、英國Nature Researchが刊行する學術雑誌「Communications Biology」にオンライン掲載されました。

論文タイトル「Damage-free Light-induced Assembly of Intestinal Bacteria with a Bubble-mimetic Substrate」

SDGs達成への貢獻

大阪府立大學は研究?教育活動を通じてSDGs17(持続可能な開発目標)の達成に貢獻をしています。

本研究はSDGs17のうち、「3:すべての人に健康と福祉を」「6:安全な水とトイレを世界中に」「9:産業と技術革新の基礎をつくろう」「14:海の豊かさを守ろう」「15:陸の豊かさも守ろう」等に貢獻しています。

研究助成資金等

本研究は、主に JST 未來社會創造事業 探索加速型 「共通基盤」領域の課題「低侵襲ハイスループット光濃縮システムの開発(研究開発代表者:飯田琢也、共同研究者:床波志保、中瀬生彥)」(JPMJMI18GA) の下で実施され、科學研究費助成事業(科研費)基盤研究(A)(JP17H00856)、基盤研究(B)(JP18H03522)、新學術領域(JP16H06507)、若手研究(JP20K15196)、國立研究開発法人 日本醫療研究開発機構(AMED)ウイルス等感染癥対策技術開発事業(JP20he0622017)、公益財団法人 村田學術振興財団、大阪府立大學キープロジェクトからの支援を受けて行われました。

用語解説

解説1 トラップ領域

光発熱集合においては、レーザー光により誘起される対流によって分散質(微粒子や微生物)を輸送する際に、照射點に向かう水平対流がせき止められて流速がゼロとなる領域が構造體(気泡や今回の論文で報告した擬似気泡)と基板との間隙に生じます。このような領域は流體力學的には淀み領域と呼ばれることもありますが、液中に分散する微粒子や微生物を捕捉(トラップ)できる領域ということで分かり易く「トラップ領域」と呼んでいます。

解説2 プロバイオティクス

人體に良い影響を與える微生物のことを指します。または、それらを含む製品、食品のことを指すこともあり、身近な例では発酵食品や乳酸菌飲料などが知られています。

関連情報

お問い合わせ

研究內容について

大阪府立大學 LAC-SYS 研究所

所長 飯田 琢也

Tel 072-254-8132Eメール t-iida[at]p.s.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。

副所長 床波 志保

Tel 072-254-9824Eメール tokonami[at]chem.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。

JST 事業について

科學技術振興機構 未來創造研究開発推進部 水田 壽雄

Tel 03-6272-4004Eメール kaikaku_mirai[at]jst.go.jp[at]の部分を@と差し替えてください。