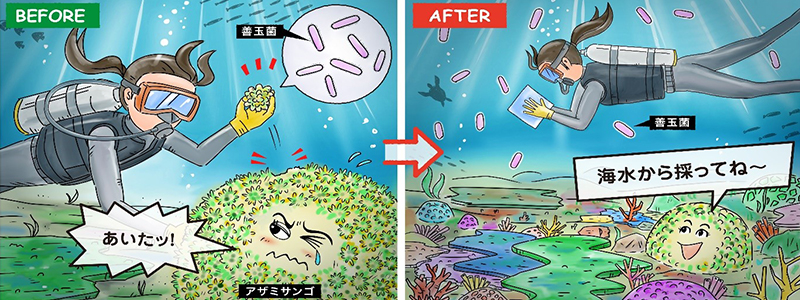

絶滅に瀕したサンゴを救う 「病原菌からサンゴを守る善玉菌」を海水から容易に取得可能に!

更新日:2021年10月29日

本學 大學院 生命環境科學研究科 北村 瑠璃子さん(2020年度 博士前期課程修了)、三浦 夏子 助教、片岡 道彥 教授と琉球大學 熱帯生物圏研究センター 伊藤 通浩 助教、山城 秀之 教授、東京大學 大気海洋研究所 高木 俊幸 助教らの研究グループは、サンゴに共在する細菌が海水から取り入れられていることに著目し、サンゴ礁周辺の海水から、サンゴの主な病原菌とされている悪玉菌(Vibrio屬細菌、解説1)の生育を抑えることが期待される善玉菌(Ruegeria屬細菌、解説2)を特異的に検出することに成功しました。

これにより、今まではサンゴを破壊しなければ得ることができなかった細菌が、サンゴを傷つけることなく簡単に採取できるようになったほか、海水から目的の細菌を取得する効率を高めることができました。また、海水中に存在する細菌の中から、特定の細菌の存在割合を迅速に特定する方法も開発しました。これにより、海水中に存在するRuegeria屬細菌の割合が、季節によって変動することも初めてわかりました。

本研究成果は、絶滅に瀕したサンゴの保護を実現するための基礎技術となると考えられるほか、サンゴ礁が提供する生物資源の保全にもつながると考えられ、持続的な開発に向けて海洋資源を保全するSDGsの達成に貢獻すると考えられます。さらに、本技術は將來的に海水を利用したサンゴの健康狀態のモニタリングへの応用も期待されます。

今後、本研究で採取したRuegeria屬細菌を「プロバイオティクス(解説3)」として利用するためにさらなる実証研究を進めます。

なお、本研究成果は、日本時間2021年7月18日(日)に、Springer Natureが刊行する學術誌「Marine Biotechnology」のオンライン速報版で公開され、8月號の表紙に採択されました。

論文タイトル「Specific Detection of Coral?Associated Ruegeria、a Potential Probiotic Bacterium、in Corals and Subtropical Seawater」

2022年3月18日(金)開催のマリンバイオテクノロジー學會理事會において、本論文は2021年度マリンバイオテクノロジー論文賞に決定されました。授賞式および受賞講演は第22回學會大會內 5月28日(土)オンラインにて開催されます。〈2022年3月25日 追記〉

本研究のポイント

- サンゴを破壊せず、サンゴ周辺の海水から目的の細菌を採取することに成功

- 海水から目的の細菌を取得する効率を高めることに成功

- 海水の中から特定の細菌の存在割合を迅速に検出することに成功

- Ruegeria屬細菌の存在割合が季節によって変動することが初めて明らかに

(注意)沖縄県の特別採捕許可を得てサンゴを採取しました。

SDGs達成への貢獻

大阪府立大學は研究?教育活動を通じてSDGs17(持続可能な開発目標)の達成に貢獻をしています。

本研究はSDGs17のうち、「14:海の豊かさを守ろう」等に貢獻しています。

研究助成資金等

本研究は、琉球大學熱帯生物圏研究センター共同利用?共同研究の支援を受けて行われました。また、本研究の一部は科學研究費助成事業(科研費)若手研究(JP19K15739、 JP17K15402、JP18K14479、JP21K14766)、公益財団法人 日本生命財団研究助成(環境問題研究助成)、一般財団法人 杉山産業化學研究所 研究助成、科學技術振興機構(JST)戦略的研究推進事業 ACT-X(JPMJAX20B9)からの支援を受けて行われました。

用語解説

解説1 Vibrio屬細菌

動物の病原菌として知られる細菌を含む、幅広い細菌の種類。なかでもVibrio coralliilyticusはサンゴの主要な病原菌とされる。

解説2 Ruegeria屬細菌

海洋に広く存在する細菌。海洋の硫黃循環に貢獻するとされているが、サンゴに対する機能については不明な點が多い。一部のRuegeria屬細菌はVibrio屬細菌の生育を抑えることが知られつつある。

解説3 プロバイオティクス

生き物の體內?體外に共生するバクテリアを使って、病気の予防などに用いること。

関連情報

ジャーナルの表紙に採択された掲載誌

お問い合わせ

大阪府立大學大學院 生命環境科學研究科

助教 三浦 夏子(みうら なつこ)

TEL 072-254-9730 Eメール miura.natsuko[at]biochem.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。