脳損傷後に生じる手の麻痺を回復(fù)するためのロボットを用いた適切な治療方法を発見―新時(shí)代のリハビリテーションを創(chuàng)造―

更新日:2022年3月11日

リハビリ?ロボット

本學(xué)の総合リハビリテーション學(xué)研究科 竹林 崇 教授の研究グループは、脳卒中後に生じる手の麻痺を回復(fù)させるより良い方法を検討した研究において、患者さんの障害の重癥度の違いに応じて、ロボット(寫真)の使い方を変える事で、より効果的な回復(fù)を促進(jìn)することを明らかにしました。

また、これらの知見を広く共有することにより、ロボットを有するリハビリテーション病院においても、作業(yè)療法士がロボットを用いて、再現(xiàn)性の高い効果的なアプローチを提供することが可能になり、患者の幸福およびQuality of life(解説)の改善に寄與できることが期待されます。

本研究成果は、2022年2月26日 午後12時(shí)(日本時(shí)間)に、英國のBioMed Central「Journal of Neuroengineering and Rehabilitation」のオンライン速報(bào)版で公開されました。

論文タイトル「Impact of the robotic-assistance level on upper extremity function in stroke patients receiving adjunct robotic rehabilitation: Sub-analysis of a randomized clinical trial.」

- 掲載論文「Journal of Neuroengineering and Rehabilitation」(BMC Part of Springer Nature Webページ)

- プレスリリース 全文(488KB)

本研究のポイント

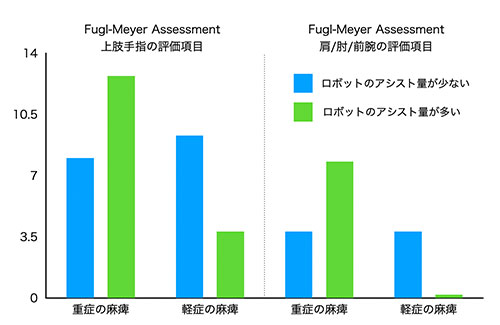

- 重癥度に応じたロボットによる適切な治療法を発見

- 軽癥の麻痺に対しては補(bǔ)助を減らした練習(xí)が効果的

- 重癥の麻痺に対しては補(bǔ)助を増やした練習(xí)が効果的

研究者からのコメント

大阪府立大學(xué)大學(xué)院 総合リハビリテーション學(xué)研究科 竹林 崇 教授

最近の脳卒中リハビリではロボットを使う事が多くなっています。ロボットを適切に使用することによって、患者さんの幸福にも大きく関わる手のリハビリをさらに進(jìn)めていただきたいです。

最近の脳卒中リハビリではロボットを使う事が多くなっています。ロボットを適切に使用することによって、患者さんの幸福にも大きく関わる手のリハビリをさらに進(jìn)めていただきたいです。

SDGs達(dá)成への貢獻(xiàn)

大阪府立大學(xué)は研究?教育活動(dòng)を通じてSDGs(持続可能な開発目標(biāo))の達(dá)成に貢獻(xiàn)をしています。

本研究はSDGs17の目標(biāo)のうち、「3:すべての人に健康と福祉を」等に貢獻(xiàn)しています。

研究助成資金等

本研究の一部は、帝人ファーマ株式會(huì)社からの支援を受けて行われました。

用語解説

解説 Quality of life

恵まれた環(huán)境で仕事や生活を楽しむ豊かな人生をいう。狹義には、特に醫(yī)療?福祉分野で、延命治療のみにかたよらずに、患者の生活を向上させることで、患者の人間性や主體性を取り戻そうという考え方。

関連情報(bào)

お問い合わせ

大阪府立大學(xué)大學(xué)院 総合リハビリテーション學(xué)研究科

教授 竹林 崇(たけばやし たかし)

Tel 072-254-9318 Eメール takshi77[at]rehab.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。